توطئة

في سنة 1990، صدر كتاب رحلة الأسير مويط، الذي ترجمه الأستاذان محمد حجي ومحمد الأخضر، من منشورات مركز الدراسات والبحوث العلوية بالريصاني، في حوالي 150 صفحة. وقد لقي هذا الكتاب في حينه ترحيبا واهتماما بالغين من القراء المغاربة المتعطشين إلى ما يشفي الغليل من النصوص المتعلقة بتاريخ المغرب، وخاصة في الفترات الحديثة التي ظلت ممتلئة بالفراغات، ومفتقرة إلى وثائق تسد الخصاص الكبير الذي اعتراها. ولعل من دواعي الاهتمام الأساسية أن المؤلف فرنسي عاش في المغرب قرابة 11 سنة، وتمكن من الاطلاع على أحوال المغرب في الفترة التي قضاها فيه ما بين شهري يوليوز من سنتي 1670 و 1681. فهو بمثابة شاهد عيان، له رؤية مخالفة لمعاصريه المغاربة، تركز على التفصيلات الدقيقة، وعلى جوانب لا يعيرونها اهتمامهم، أو لا يرونها جديرة بالكتابة، أو لا يجرؤون على الخوض فيها، لاعتبارات سياسية ودينية.

في مقدمة هذا الكتاب، ذكر المترجمان أن للمؤلف كتابا آخر يتطرق فيه للمغرب في عهد السلطانين مولاي الرشيد ومولاي إسماعيل، وذكرا أنهما بصدد ترجمة هذا الكتاب أيضا إلى اللغة العربية. وقد مر أكثر من ربع قرن على هذا التصريح، ولم يتمكن المترجمان من إنجاز هذه الترجمة الموعودة. لكن، قيض الله لهذه الترجمة أن تتم على يد أحد طلبة الأستاذ محمد حجي رحمه الله، السائرين على دربه ونهجه، والمعترفين بفضله، وهو الزميل الأستاذ حسن أميلي، الذي أرسل إلي بهذه النسخة المترجمة للكتاب، وشرفني بتقديمها للقراء المتعطشين إليها.

وقبل أن أستعرض خصائص ومزايا هذا العمل، ليسمح لي القارئ الكريم بأن أتحدث قليلا عن موضوع الترجمة، فهو يستحق التوقف عنده لأسباب بيداغوجية ومنهجية، ولتوضيح بعض المعطيات التي تبين ضرورة هذا النوع من الأعمال وأهميته في نشر المعرفة وتطورها.

كان للترجمة دائما دور هام عبر التاريخ في ما عرفته العديد من الأمم من تطور حضاري ومعرفي، وفي انتقال المعرفة والخبرات عبر العالم، وهي في الوقت الحالي أداة أساسية في القيام بنفس المهمة، ولكن بوتيرة أقوى فرضتها التطورات التقنية والإعلامية وسهولة الاتصال بين أطراف العالم، وضرورة التعامل مع عدة لغات في آن واحد. وبدون الدخول في تفاصيل هذا الموضوع وتشعباته، نقتصر هنا على الحديث على المغرب أو العالم العربي، وعلى مجال البحث التاريخي.

لا توجد لدينا مقاييس لمعرفة حجم القراء واللغات التي يتقنونها، ولكن الاعتماد على لغة التكوين في المدرسة والجامعة، يسمح لنا بالاعتقاد بأن الغالبية العظمى من طلبة التاريخ، والتخصصات القريبة منه مثل الآداب والدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية والجغرافية والحقوق، تعتمد أساسا في دراستها على اللغة العربية، وفي مرحلة ثانية على الفرنسية أو الإسبانية. وبالنسبة للتاريخ، فإن تعريب التدريس في الجامعة منذ أزيد من أربعين سنة، أدى إلى تناقص شديد في المتمكنين من لغات أخرى. ومن هؤلاء الطلبة من يقتصر على المصادر والمراجع العربية دون غيرها، لأن الجامعة لا تشترط في الطالب التمكن من لغات إضافية. وبصفة عامة هناك جمهور عريض من قراء العربية الذين لا يمكنهم الاطلاع على ما يصدر من إنتاج باللغات الأخرى. وفي المقابل فإن العديد من الأعمال الصادرة باللغة العربية تستعصي على القراء الذين يجهلون العربية، في المغرب أو الخارج، فلا تجد مجالا للانتشار الواسع الذي تعرفه الكتابات بالفرنسية.

كان الاعتقاد السائد هو أن المغاربة ليسوا بحاجة إلى ترجمة الأعمال من الفرنسية لأن معظمهم يلم بهذه اللغة، لكن تبين بالملموس أن العكس صحيح، لأن بعض الأعمال التي صدرت باللغة الفرنسية، لم تجد صدى واهتماما واسعا إلا بعد ترجمتها إلى العربية، ولنا في الأعمال التي ترجمها الأستاذ حجي مثال واضح، ويكفي الإشارة إلى ترجمته لوصف إفريقيا للحسن الوزان التي طغت على النص الفرنسي، وأصبحت أكثر اعتمادا من الباحثين. غير أن حركة الترجمة إلى اللغة العربية ما تزال جنينية، ومقصورة على مبادرات فردية، ولا تحظى بالتشجيع الكافي والدعم من المؤسسات الجامعية والثقافية المؤهلة لذلك.

وبالإضافة إلى أهمية الترجمة، فإنها عمل صعب ودقيق، ويتطلب الكثير من الصبر والوقت، خلافا لما قد يتبادر إلى ذهن القارئ الذي يعتقد بسهولة الأمر. إذ يتوجب على المترجم أن يكون ملما باللغة الأصلية للنص وباللغة التي يترجم إليها، وعندما يتعلق الأمر بنص تاريخي فإن مشاكل اللغة تزداد لأن أن النص مكتوب بلغة قديمة تختلف عن اللغة الحالية، وترد فيه مصطلحات لأشياء وأماكن لم تعد موجودة أو تغير اسمها، مما يدفع بالمترجم إلى القيام بعملية التحقيق، كما أنه قد يضيع وقتا كبيرا في حل مشاكل بعض التعابير والكلمات والمصطلحات التي لا معنى لها أو تحتمل أكثر من معنى، وعليه أن يتولى الحسم فيها، بما يعنيه ذلك من تحمل تبعات هذا الحسم الذي لا بد منه. ويترتب عما سبق أن يكون المترجم متخصصا في الفترة والموضوع اللذين يتطرق إليهما النص الأصلي.

ليست هناك مواصفات معينة للترجمة المثالية، فمعظم الذين تولوا ذلك، وخاصة في حقل التاريخ، ليسوا متخصصين وإنما اضطرتهم ظروفهم للقيام بهذه العملية. وهناك على ما يبدو منهجان يميزان ما تم إنجازه لحد الآن، أحدهما يحترم النص بصياغته الأصلية،(مثلا تأخير الفعل، واستعمال المضاف لأكثر من مضاف إليه، وكثرة الجمل الاعتراضية وطولها وغير ذلك)، بينما يسمح الثاني للمترجم بأن يلبس النص لباسا عربيا فيفكك الفقرات ويعيد صياغتها في احترام للصياغة العربية، محافظا في الآن نفسه على المعاني والأفكار، بحيث لا يكاد القارئ يحس بأن العمل مترجم من لغة أخرى. ولعل هذا هو الذي يدفع بعض المشتغلين في الترجمة إلى تأكيد ذلك باستعمالهم لمصطلح التعريب بدل الترجمة. وفي الحالتين، يجهد المترجم نفسه في البحث عن الألفاظ والمقابلة بين القواميس وابتكار ما يلائم عمله، ويقوم بمراجعات متتالية لا تنتهي إلا بعد خروج العمل من المطبعة.

وعندما يتصدى للترجمة من يستسهلونها ولا تتوفر فيهم الشروط والمواصفات المطلوبة أعلاه، تخرج للسوق أعمال متسرعة ومليئة بالأخطاء تسيء إلى النص الأصلي وإلى أصحابها، وتصرف الناس عنها. ومع قلة ما ينشر من الأعمال المترجمة، فإن هذه الأعمال المفتقرة إلى مقومات الجودة العلمية والجدية، تساهم في التشويش على الأعمال الجادة، وحرمان القراء من الفائدة المرجوة من الترجمة.

لقد حرصت في هذا التقديم على إبراز أهمية الترجمة في إغناء البحث العلمي، ومواصفات العمل الرصين المفيد للباحثين، لأمكن القارئ من التأكد عند قراءة هذا الكتاب من قيمة المجهود المبذول من المترجم، وحسن الاختيار للموضوع، ومدى احترامه للشروط الآنفة الذكر، بما يمكنه من إيفاء هذا العمل ما يستحق من اهتمام وتقدير.

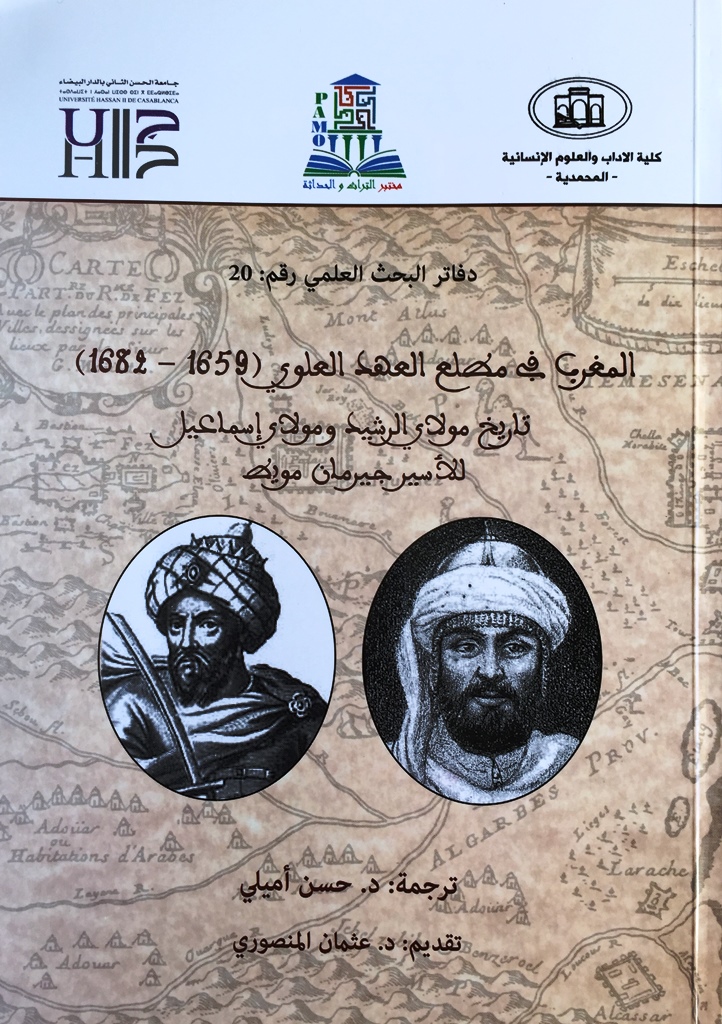

مؤلف هذا الكتاب هو الأسير جيرمان مويط الآنف الذكر، وقد اختصر المترجم عنوانه الطويل في عنوان مركز هو: المغرب في مطلع العهد العلوي (1659-1689) تاريخ مولاي الرشيد ومولاي اسماعيل.

لقد توفرت لهذا الكتاب مجموعة من العناصر التي أعطته أهميته وتميزه، وهي بالتالي تجلب القارئ وتعده بالمتعة والاستفادة، ويمكن أن نجملها في الآتي:

المؤلف: رأينا سابقا أن المؤلف عاش في المغرب مدة ليست بالهينة، وتمكن من موقعه هذا من الاطلاع مباشرة على العديد من الأماكن ومعاينة الكثير من الأحداث التي تكلم عنها، واستقاء بعضها الآخر ممن عاينوها وعايشوها. إلا أن أهمية روايته لتاريخ المغرب تأتي من كونه ينظر إلى المغرب من زاوية مخالفة لنظرة المؤرخين المغاربة، بتركيزه على مواضيع لا نجدها عادة في مؤلفاتهم، مثل أوضاع الأسرى بالمغرب، وطريقة عيشهم، وخبايا الحياة في القصور والعلاقات مع الخارج والتعريف بالحالة الجغرافية والمنتوجات الفلاحية والمعدنية والمراسي والأسواق والعادات واللباس والأعياد الدينية والمواسم والمؤسسات مثل القضاء والسجن والتعليم، لأنه يهدف من كتابه إلى التعريف بالمغرب لدى أوربيين متعطشين للتعرف على خبايا هذا البلد المغلق أمامهم، في حين لا يجد المؤرخون المغاربة في كل ذلك ما يستدعي الكتابة عنه بحكم أنه من الشؤون العادية. ولتوضيح الصورة يلجأ بين الفينة والأخرى لعقد مقارنات للتوضيح أو لتأكيد تفوق وطنه وسمو ديانته، مما يخرجه أحيانا عن الحياد المطلوب، مما يمكن للقارئ أن يستنتجه بسهولة. وقد كان المرحوم حجي رحمه الله يسمح لنفسه بحذف الكلمات أو الفقرات التي يرى فيها إساءة للمغاربة، أو للدين الإسلامي، أو يعلق على ما يرى فيه غلوا، ويصحح ذلك في الهامش. ونتبين من الكتاب أن المؤلف يتوفر على ذاكرة قوية، ويستحضر الكثير من التفاصيل والأسماء، بالإضافة إلى ما حمله معه من تقاييد، وخاصة ما تلقاه من فقيه يدعى بوجيمان، من كتاب القائد زيدان، الذي أطلعه على الكثير من المعلومات المتعلقة بالسلاطين المغاربة وطرق حكمهم والوظائف الإدارية ومداخيل المخزن، وأركان الدين الإسلامي، وطريقة عيش السكان في المدن والبوادي، والحياة داخل الدور، وتربية الأبناء وعادات المغاربة في الحفلات والمآتم، بل وفصل له خريطة بوصف شامل للأقاليم والمدن والأنهار والمنتوجات والفواكه، مما ساعده على تأليف هذا الكتاب.

الكتاب: يغطي الكتاب فترة من أهم فترات تاريخ المغرب الحديث، وتتعلق بحكم سلطانين قويين، كان لهما دور في توحيد المغرب بعد عقود من التطاحن والصراع بين مجموعة من القوى السياسية المتنافسة على السلطة في أعقاب انهيار حكم السعديين. وقد يثير الاستغراب أن هذه الفترة، على أهميتها البالغة، لم تحظ كثيرا بعناية المؤرخين والباحثين بالقدر الذي يناسب هذه الأهمية.

يحتوي الكتاب على مادة غنية ومتنوعة ومفيدة للباحثين وعموم القراء على السواء، بشرط أن تكون للقارئ القدرة على التمييز بين الغث والسمين، وبين ما هو إخبار محايد وما هو متحيز متضمن لأحكام قيمة ومركز على الغرائبيات التي ترضي القراء الأوربيين، أما الباحثون فهم متمرسون بالتعامل مع كل النصوص، وسيجدون فيه ما يساعدهم على تكملة العديد من الجوانب الناقصة في تاريخ المغرب لهذه الفترة.

وسيؤكد صدور هذا الكتاب ما أشرنا إليه آنفا، من أن الترجمة ضرورية، ولا يغني وجود النص بالفرنسية عن ترجمته. فهو موجود ومنشور منذ أزيد من تسعة عقود، ولكن استغلاله من الباحثين ظل ضعيفا، بسبب عائق اللغة الفرنسية بصفة عامة، واللغة الفرنسية القديمة بصفة خاصة.

إننا أمام ترجمة، مصحوبة بتحقيق للأماكن والأسماء والمصطلحات، والسياقات التاريخية، مما يسهل على القارئ فهم الأحداث والظروف المرافقة لها، بالإضافة إلى الصور والرسوم والخرائط التوضيحية المبثوثة بين ثنايا النص.

المترجم: لقد قيض الله لهذا العمل أستاذا متميزا وطموحا، ويمتلك قدرة على العمل ونشاطا وصبرا ضروريين لكل من يتولى القيام بالترجمة.

ليس الأستاذ حسن أميلي، ممن يستهويهم الحديث عن النفس، ولكن الله حباه بخصائص ومميزات، من الإجحاف في حقه التغاضي عنها، فهو المؤرخ الذي أنجز أبحاثا وأطروحة في الفترة الحديثة بدون أن يثنيه ذلك عن الاهتمام بالفترات الأخرى، ويمتلك قلما سيالا وسلسا، ثمرة مواهبه الأدبية والفنية المتعددة، فهو شاعر وزجال وفنان يحب الغناء ويشارك فيه، وجمعوي منخرط بعمق في العمل الجمعوي والنقابي والشأن الحزبي، وجماعة للصور والوثائق، وعاشق لمدينة الرباط وتاريخها، ومهووس بالصورة والأفلام الوثائقية، وضبط المعاجم اللغوية المرتبطة بمجالات انشغاله وخاصة في مجالي الملاحة والمعمار، بدون نسيان اشتغاله على الترجمة وعلى تاريخ مدينة المحمدية.

هذا الكتاب بالنسبة للأستاذ أميلي، ليس كتابا عاديا، إنه بمثابة تركة أو واجب على عاتقه نحو أستاذه المرحوم محمد حجي، الذي يكن له تقديرا استثنائيا، وهو الذي بدأ الاشتغال على الترجمة ولم يكملها، ولم يتسن لأحد معرفة مصيرها. ويريد الطالب أن يكمل مهمة الأستاذ، الذي وعد ولم يمهله أجله للوفاء بالدين. وككل طالب نجيب قدم في هذا الكتاب كل ما في وسعه ليكون في المستوى المطلوب.

أكرر في الأخير أن الترجمة عمل لا يفتح أسراره للجميع، وأنه عمل صعب يتطلب الكثير من الصبر والضبط والدقة، ولذلك لا يلج بابه إلا قلة قليلة من الباحثين، الذين يفتحون أمام غيرهم من الباحثين أبوابا مشرعة للنهل من ثقافات وعلوم كانت محجوبة عنهم. والأستاذ أميلي من هذه القلة التي تستحق منا كل ثناء وتشجيع.

والله ولي التوفيق.

اين يمكنني الحصول على الكتاب

لقد تشرفت بأن اكون احد طلبة الاستاذ الفاضل (حسن إميلي ) الذى استفدت منه كثيرا ..اتمني له كل التوفيق وطول العمر ..